Strage di Bologna, la “pista palestinese” imbarazza i rappresentati dell’ex Pci

Riceviamo da Massimiliano Mazzanti e volentieri pubblichiamo, Caro direttore,

Tra i vari motivi che certamente possono spingere i rappresentanti dell’ex-Pci a opporsi strenuamente a qualsiasi riapertura della così detta “pista palestinese” per la Strage di Bologna – ipotesi che potrebbe riprendere quota, con la decisione della Corte d’Assise di esumare i resti di Maria Fresu e di chiarire almeno questo mistero che ancora grava su quell’ormai lontano atto terroristico –, certamente pesano quelli inerenti i rapporti diretti che Botteghe Oscure intratteneva in Italia – e forse all’estero – col Fronte popolare per la Liberazione della Palestina. Che l’Fplp fosse una costola delle forze comuniste sovietiche nello scacchiere Mediorientale è pacifico – “per tabulas”, come si usa dire nei processi -: la conferma la fornisce niente meno che Yuri Andropov (segretario generale del Pcus e capo del Kgb negli ’70), il quale, scrivendo a Leonid Breznev per illustrare all’allora vertice supremo dell’Urss chi siano mai questi palestinesi che si sono distaccati dall’Olp, il 16 maggio 1975, rassicura tutti svelando come, sotto il nome in codice di “nationalist”, Wadi Haddad, capo del Fplp, sia in realtà un agente dello stesso Kgb che, quindi, controlla pienamente le attività di quell’organizzazione. E non può essere un caso, allora, se Abu Anzeh Saleh, il rappresentante in Italia del Fplp, quando si stabilì in Italia nei primissimi anni ‘70, decise di domiciliarsi prima a Perugia e poi a Bologna, all’epoca “capitali” del potere politico rosso nel nostro Paese.

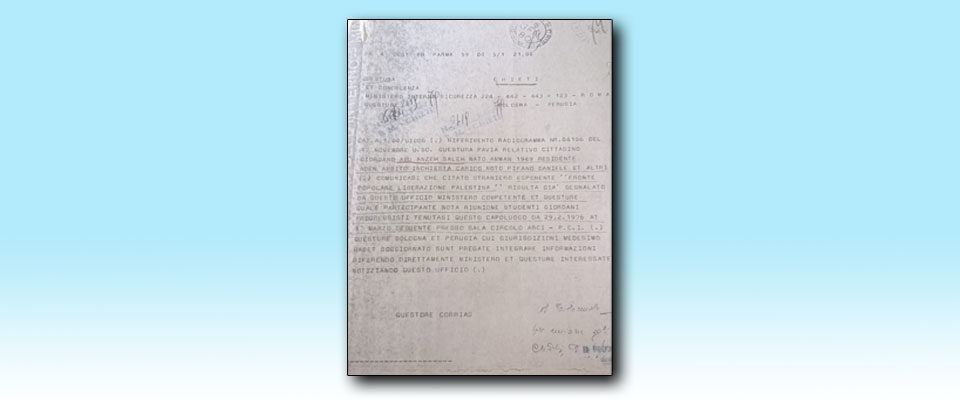

Tanto più che – come il Secolo d’Italia scrisse già anni or sono, a firma di Silvio Leoni in un articolo che riprendeva alcune iniziative d’ispezione parlamentare effettuate da Enzo Fragalà -, quando Saleh venne una prima volta espulso dall’Italia, furono più d’uno i dirigenti del Pci che fecero pressioni sul Ministero dell’Interno per ottenerne la riammissione nel Paese. Riammissione che avvenne nel 1975, quando il 2 di febbraio il colonnello Stefano Giovannone, capocentro del Sid a Beirut, ottenne dall’allora direttore del servizio, ammiraglio Mario Casardi, una “lettera di garanzia” a favore del terrorista palestinese. Ma a Saleh e ai mediorientali che operavano in Italia, monitorati costantemente dai nostri servizi di sicurezza, non venne assicurata solo protezione a livello personale. Come dimostra la nota della Questura di Chieti qui riprodotta del gennaio 1980 e inviata al Ministero e alle Questure di Perugia e Bologna, agli studenti arabi e palestinesi – nel caso di specie “giordani” – il Pci, tramite i circoli Arci, forniva anche sedi per le riunioni. E se non è dato sapere di cosa si trattasse in queste riunione, l’espressione usata dal funzionario <nota riunione studenti giordani progressisti tenutasi questo capoluogo da 29.2.1976…>, indica chiaramente che erano assemblee che preoccupavano i servizi di sicurezza italiani.

Ora, il documento qui presentato viene trasmesso alle Questure dei capoluoghi emiliano e umbro – dove Saleh risiedette quando era in Italia – per <integrare informazioni> sullo stesso e sui rapporti che intratteneva in quella città: furono fatte quelle indagini? Agli atti del processo per i missili scoperti e sequestrati ad Ancona, depositati nel Tribunale di Chieti, pare che dei tanti numeri e appunti rinvenuti nelle agende di Saleh, solo pochi siano stati oggetto di indagine accurata e, comunque, il palestinese fu trovato in possesso dei numeri di telefono Giovannone e di uno degli esponenti dell’Autonomia romana arrestato a Ortona. Apparentemente almeno, non sembrano esserci approfondimenti sulle frequentazioni perugine e petroniane del Saleh: perché questa omissioni? Perché nessuno si peritò, all’epoca del processo di Ortona (novembre ‘79/estate del 1980) di verificare i contatti italiani e in particolare quelli di Bologna, a maggior ragione dopo la strage, del terrorista ormai noto anche all’opinione pubblica? Il 12 gennaio 1980, rispondendo a Montecitorio a un’interrogazione del Partito radicale, il governo italiano mentì spudoratamente, non tanto perché negò l’esistenza del così detto “lodo Moro”, ma perché negò di aver mai avuto contatti con l’Fplp. La falsità di questa grave circostanza era nota anche e soprattutto al Pci: perché la più grande forza d’opposizione – in quel frangente politico tesa a crearsi e a rafforzare l’immagine di “partito della fermezza” nella lotta al terrorismo – non denunciò le menzogne del ministro dell’Interno? Qualche risposta a questi e ad altri quesiti che questi primi dubbi si trascinano potrebbero darle ancora quelle agende, cercando di capire quali intrecci di relazioni avesse creato Saleh in Italia e nei centri del potere rosso locale, ma bisognerebbe avere la volontà di cercarle, queste risposte. Quel che è certo, è che questi intrecci – abbiano giocato o meno un ruolo diretto nella progettazione ed esecuzione della strage di Bologna – rappresentano una realtà imbarazzante per il Pci di allora e per quanti, ancora oggi, custodiscono l’immagine agiografica costruita intorno al “partitone” di Enrico Berlinguer. E non è meno certo che, se dall’esame dei resti della povera Maria Fresu dovesse emergere che qualcuno alterò la scena del delitto lo stesso tragico 2 agosto 1980, il depistaggio sarebbe stato compiuto per proteggere l’identità di responsabili che nulla avrebbero a che vedere con quelli individuati per tali dalle sentenze passate in giudicato.