Il libro

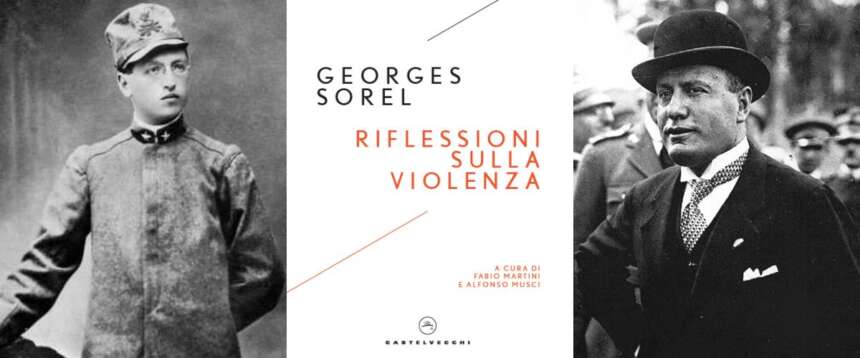

Due teste calde, una cella e una passione comune: nella ristampa di “Riflessioni sulla violenza” di Sorel c’è anche l’incontro tra Mussolini e Nenni

Il volume, edito da Castelvecchi e curato da Fabio Martini e Alfonso Musci, restituisce ai lettori un grande classico del filosofo francese. E ne inquadra l'importanza per il pensiero del Novecento. Anche attraverso quell'incontro in carcere

«Il nostro maestro». La sagoma di chi ha introdotto il mito come soggetto politico dalle viscere dell’800 appare attraverso le parole, anzi attraverso il celebre titolo di un libro, di Pierre Andreu. Perché quello che ci apprestiamo a presentarvi dopo vent’anni da funzionario – come ingegnere nell’amministrazione pubblica dei Ponts et Chaussés, senza dimenticare l’ottenimento della Legion d’Onore – all’età di 45 anni abbandona la certezza del posto fisso, lasciando il passo anche alla via della pensione, per diventare tutt’uno con le sue idee. Alla faccia della retorica borghese, denunciata da Leo Longanesi in un suo celebre aforisma legato al “tengo famiglia”. Parliamo di Georges Sorel.

Filosofo francese nato a Cherbourg 178 anni fa e che morì il 29 agosto del 1922 a Boulogne-sur-Seine. Prendendo in prestito una celebre frase di Curzio Malaparte, dedicata a La Voce, potremmo dire che il pensatore venuto da al di là della Alpi fu la «serra calda del fascismo e dell’antifascismo». Perché alle sue coordinate sono giunti da ogni angolo del socialismo. Sia da quelle in chiave nazionale oppure da quelle tramutatesi in bolscevismo. E la sua attualità rimbalza fino a noi grazie al lavoro della casa editrice Castelvecchi che ha curato la nuova edizione del classico soreliano Riflessioni sulla violenza (344 pp.; 30,00€), con la curatela di Fabio Martini e Alfonso Musci e la traduzione di Roberto Vivarelli.

Il primo scritto, di Martini, inaugura il suo percorso partendo dal 1911. L’incontro con «due figli del popolo dalla testa calda» ovvero Benito Mussolini e Pietro Nenni. Vennero arrestati entrambi a seguito di una manifestazione in Romagna contro la guerra in Libia – violenza contro la forza pubblica, fili del telegrafo tagliati e lancio di sassi sui ferrovieri – finendo in cella assieme. Per un anno «Mussolini e io passammo qualche ora del giorno nella stessa cella», «il nostro autore preferito era Sorel» che «ci ammaliava» con il suo «disprezzo per i compromessi parlamentari» e «studiammo a fondo un libro che allora era famoso, Riflessioni sulla violenza», che ebbe «una grande influenza sulla generazione alla quale appartengo».

In questo ricordo di Nenni c’è l’essenzialità della mobilitazione a cui ha condotto quella gioventù Georges Sorel. Impossibile, inoltre, non parlare del rapporto tra il francese e Benedetto Croce che più di tutti si prodigò per diffondere il verbo soreliano in Italia. Nel 1947 Croce, in una lettera indirizzata a Giovanni Spadolini, scrisse: «Fra di noi un’amicizia non mai turbata e questa nasceva, da parte mia, dalla piena sincerità delle sue parole, del suo animo puro, da una rara finezza di osservazioni e di giudizi, che mi erano tanto più giovevoli in quanto mi venivano da un uomo la cui formazione culturale e le cui disposizioni politiche erano affatto diverse dalle mie».

Ma è il mito che ha fatto accedere le masse nell’agone della politica plasmando il ‘900. Lui per primo è entrato in una stanza buia squarciandola con la sua luce. «Proponevo di chiamare miti queste costruzioni la cui conoscenza ha nella storia una importanza tanto grande: lo sciopero generale dei sindacalisti e la rivoluzione catastrofica di Marx sono dei miti» come anche il «cristianesimo primitivo, dalla Riforma, dalla Rivoluzione, dai mazziniani; ciò che volevo mostrare è che non bisogna cercare di analizzare un tale sistema di immagini allo stesso modo che un oggetto si scompone nei suoi elementi, ma che bisogna prenderli in blocco come forze storiche, e che soprattutto bisogna guardarsi dal paragonare i fatti compiuti con le rappresentazioni che prima dell’azione erano accettate».

Eccolo Sorel imporsi sul marxismo e rovesciare la sua teoria sulla prassi. Quello che poi farà in maniera ancora più arguta Giovanni Gentile e che tenterà di realizzare anche Antonio Gramsci. L’azione fatta non più di vani ragionamenti, ma imposta attraverso la vividezza delle immagini. Tanto da spingere Mussolini a riconoscere che «quel che sono lo devo a Sorel». Perché «per me l’essenziale era agire» e «questo maestro del sindacalismo che, con le sue rudi teorie sulla tattica rivoluzionaria, ha contribuito di più a formare la disciplina, l’energia e la potenza delle coorti fasciste». Su queste tracce comparve pure Palmiro Togliatti. Succede così quando le pagine dei tuoi scritti sono magnete.

Siamo al cospetto del sindacalismo rivoluzionario il brodo di cultura alimentato e creato assieme a Hubert Lagardelle, Arturo Labriola ed Enrico Leone. Lo stesso in cui maturò e sbocciò l’arcangelo del lavoro Filippo Corridoni. Gennaro Malgieri, che di queste colonne è stato direttore, nella prefazione del libro edito da Fergen L’ultimo Sorel di Mario Missiroli (colosso del giornalismo italiano che fu soreliano della prima ora) ha ricordato le parole dell’autore venuto dalla Francia. Per la mente di Cherbourg il socialismo fu «una filosofia morale», ma ancor di più «una metafisica dei costumi» che combacia con «un’opera grave, temibile, eroica, il più alto ideale morale che l’uomo abbia mai concepito, una causa che si identifica con la rigenerazione del mondo».

In una lotta contro le debolezza della borghesia e della democrazia da avversare in «attesa dei giorni del risveglio». Sorgeranno, ancora e ancora, «gli uomini consapevoli» capaci «di illuminarsi, di disciplinare il loro spirito e di coltivare le più nobili forze della loro anima, senza preoccuparsi di quello che la mediocrità democratica potrà pensare di loro». Mentre il pattume e l’encefalogramma piatto di questo tempo circondano i pensanti in perenne movimento, tornare a Sorel è il viatico per non smettere di agitarsi. Per non smettere di trovare l’essenziale nell’aridità del marxismo.