Io li conoscevo bene

“Horcynus Orca” e Stefano D’Arrigo: storia di un capolavoro annunciato e di un autore da “capogiro”

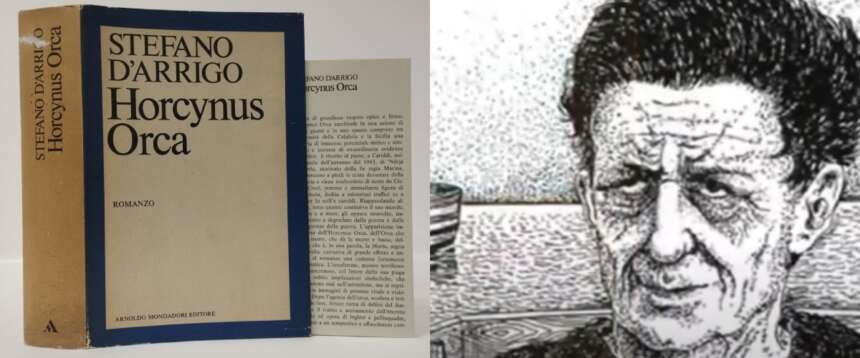

La Mondadori ha deciso di celebrare per tutto il 2025, a partire dal 25 febbraio, a cinquant’anni esatti cioè dalla pubblicazione, il capolavoro di Stefano D’Arrigo, Horcynus Orca. Da poco è scomparso il curatore dell’Opera Omnia, il mai abbastanza rimpianto Walter Pedullà, il più grande critico letterario del Novecento, insieme col suo maestro Debenedetti, ma il testimone è passato nelle mani della sua brava allieva Siriana Sgavicchia, autrice della postfazione alla nuova edizione del volume negli Oscar. Il 25 si terrà a Milano un primo evento, cui ne seguiranno altri fino al “Taobuk” di Taormina che si è imposto ormai come uno degli appuntamenti imprescindibili nella miriade di saghe del libro che si moltiplicano in controtendenza rispetto al calo delle vendite (dal 30 al 40%) e alla conseguente chiusura delle librerie (ultima, di rilievo, la Feltrinelli della Galleria Sordi a Roma, diventato un enorme store di giocattoli, quasi una feroce metafora della trasformazione epocale che stiamo vivendo).

Ho avuto l’enorme privilegio di essere amico dell’autore e perciò non posso che gioire della felice circostanza. Non sono affatto convinto infatti dell’auspicio che aveva fatto George Steiner, dopo aver scoperto con meraviglia il romanzo, e cioè che la sua conoscenza rimanesse retaggio di pochi iniziati…

La vita dei grandi personaggi è descritta da biografi, storici, critici, i quali tratteggiano gli aspetti salienti della loro personalità, ricostruendoli innanzitutto attraverso l’esame delle opere, ma anche per mezzo del materiale documentario esistente. Un tempo erano essenziali le testimonianze degli amici, ma da qualche secolo in qua…, lo sono un po’ meno, per via dell’importanza sempre crescente dei mezzi d’informazione e delle immagini. Vi sono dei personaggi però per i quali, o perché schivi per natura, o perché raramente apparsi in pubblico, possono essere ancora interessanti le voci di chi li ha conosciuti e frequentati. D’Arrigo è senz’altro uno di questi. Il mio rapporto con lui durò abbastanza a lungo e fu di una certa intensità. Credo anche di essere, per ragioni generazionali, uno dei pochi amici… superstiti, per cui spero che questi ricordi possano tornare utili per far meglio conoscere una delle figure centrali del Novecento letterario italiano.

Devo partire da lontano. Dal 1962 più precisamente, che fu per me un anno cruciale: cominciai a lavorare, mi sposai e… lessi per la prima volta le poesie di D’Arrigo. L’accostamento dei tre avvenimenti non è casuale, né vuole essere un artificio retorico per esaltare il terzo evento, associandolo, per importanza, a due svolte esistenziali della mia vita, di cui una addirittura…sacramentale.

Si trattò, invece, di una perfetta concatenazione causale. La mia attività lavorativa, come dirigente di un importante Ente, mi condusse a Ragusa, in Sicilia, il matrimonio mi consentì (e impose al tempo stesso) una certa vita sociale in un ambiente piuttosto ristretto dove, per i miei interessi culturali, entrai in rapporti con una singolare figura di antiquario, Giovanni Biazzo, il quale era stato uno scultore di una notevole forza espressiva, che, a sua volta, mi fece conoscere Cesare Zipelli (scomparso qualche anno fa), all’epoca direttore tecnico dell’A.B.C.D., la fabbrica chimica che costituiva il “polo industriale” della parte “barocca” della Sicilia, ma, soprattutto, amico da sempre di D’Arrigo, nonché suo consulente, essendo stato un ufficiale di marina.

Zipelli mi regalò una preziosa edizione delle poesie di “Fortunato” (come si ostinava a chiamare lo scrittore messinese, il quale aveva invece abbandonato quel nome, che gli sembrava ridicolo, per sostituirlo con Stefano), l’esemplare n. 328 del famoso Codice siciliano, pubblicato nel 1957 da Scheiwiller nella prestigiosa collana “All’Insegna del Pesce D’oro” (poi ripubblicato da Mondadori ne Lo Specchio).

Fino a quel momento non avevo mai sentito parlare di D’Arrigo. Nonostante avessi frequentato, da universitario a Messina, il circolo culturale della libreria-galleria “L’O.S.P.E.”, che gravitava intorno a Salvatore Pugliatti, allora Rettore dell’Università, famoso civilista e musicologo (nonché mio maestro), il nome di D’Arrigo mi risultava sconosciuto. Il nume tutelare del “circolo” era Vann’Antò, cioè il poeta ragusano Di Giacomo, in memoria del quale Pugliatti e vari amici, fra cui Miligi, un valente studioso del Futurismo siciliano, e Scheiwiller, avevano fondato il premio a lui intitolato, e poi Quasimodo (l’“allegra brigata”, evocata nella lirica A Tindari, era proprio quella di Pugliatti & Company). Era vivo anche il ricordo di “Giacomino” De Benedetti, a cui l’allievo Walter Pedullà ha dedicato uno struggente libro di ricordi, mentre di D’Arrigo non si faceva cenno, forse perché ormai si era spenta l’eco di quel suo strepitoso esordio poetico e la gestazione del romanzo avveniva a Roma, nella sua discreta e appartata casa del quartiere Montesacro.

Zipelli manteneva frequenti contatti con lo scrittore, sia epistolari (ha presentato qualche anno prima della morte il carteggio con D’Arrigo, non senza qualche coda polemica), sia diretti, andando spesso a trovarlo. E, come tutti gli innamorati, tendeva a far conoscere e a esaltare con chiunque potesse, l’oggetto del suo amore. Diventati amici, per via anche di passioni comuni (l’arte e l’antiquariato), mi regalò quel prezioso libricino. Mi innamorai subito anch’io del poeta D’Arrigo, imparai a memoria le sue liriche, scritte con una lingua densa, sapida, la stessa che avrebbe poi trionfalmente adoperato per il capolavoro in prosa, cariche di echi, di rimandi visivi, strutturate musicalmente, tanto da pretendere quasi una recitazione ad alta voce, cosa che facevo, peraltro, con la mia bambina, insegnandole a parlare con i Cinque canti della giovinezza, che lei ripeteva dietro a me, attenta e compunta.

E cominciai anch’io ad aspettare l’uscita di quello che si chiamava ancora I fatti della fera (di cui Pedullà ha curato poi l’edizione, considerandolo una sorta di Ur-Horcynus) e che ogni anno “L’Espresso”, allora in formato “lenzuolo”, anticipava come “evento” dell’anno, salvo poi dover rinviare l’appuntamento all’anno successivo e così via, fino al fatale febbraio del 1975 quando finalmente il libro nacque. La campagna pubblicitaria non fu delle più indovinate e fu la concausa dell’accoglienza non proprio entusiastica da parte della critica: sui maggiori quotidiani europei venne riprodotta la sobria copertina del libro con la scritta: “quest’annuncio esce contemporaneamente su…” e a seguire l’elenco dei giornali a cui era toccato il… privilegio. L’autoreferenzialità del messaggio irritò parecchio. Il volume era soltanto (sic!) di 1257 pagine, ma solo perché stampato su carta “india” e con “giustezza” aumentata congruamente (dopo aver buttato a mare i “piombi” già composti), per evitare che il tomo assumesse le scostanti fattezze di un vocabolario.

Il “capolavoro annunciato” spaccò la critica. Tanti, e di rango, lo definirono immediatamente un classico, considerandolo alla stessa stregua dei poemi omerici, del Don Chisciotte, dell’Ulisse, soprattutto del Moby Dick, ma anche dei maggiori lavori di Kafka, Mann e via citando. Altri, invece, ne criticarono la smisuratezza, si affannarono a pescare, qui e là (pesca sempre fruttuosa, quando si tratta di opere somme), momenti di stanchezza, aporie, incongruità, oscurità e via criticando.

I lettori, quelli che, avendolo acquistato, avevano seguito il consiglio di Geno Pampaloni, uno dei grandi ammiratori del genio darrighiano (nonché autore del risvolto di copertina) e cioè che l’Horcynus non è un libro da leggere, ma “con cui si vive” e quindi avevano vissuto, un mese o un anno, con ’Ndria Cambria e l’Orcaferone, uscirono trasformati dall’immersione nel mare di parole che D’Arrigo aveva partorito nel corso di quasi venti anni di continuo, tormentato lavoro. Io fui fra quelli. Il libro mi prese, interamente. Lo finii con rammarico, avrei voluto che continuasse ancora e diventai a mia volta un fervente “horcyniano”.

Intanto non abitavo più da tempo a Ragusa, mi ero trasferito a Messina, la mia vita aveva subito un’altra modifica importante, dato che nel 1973 avevo iniziato il mio “commercio” con il teatro, mettendo in scena per il “Teatro Struttura” una serie di lavori, da I tessitori di Hauptmann, a due opere di De Ghelderode, a un prezioso adattamento di Nino Pino (il grande e generoso poeta siciliano) de Il tamburo di panno, di Zeami, un capolavoro del teatro giapponese.

Quell’anno mi accingevo alla mia impresa più impegnativa, la messa in scena de Le Baccanti di Euripide, per tutti i teatri greci della Sicilia, dal successo della quale derivò l’offerta della Regione Siciliana di fondare a Taormina un “Festival Internazionale del Teatro”, cosa che feci, appunto nel 1976 (e che diressi poi fino all’80).

Ma torniamo al 1975 e all’Horcynus. Seguii con attenzione il dibattito critico sull’opera, non condividendo per nulla i rilievi mossi al libro, che mi suscitarono, in qualche caso, sentimenti di insofferenza per la superficialità dei giudizi (anche da parte di lettori sapienti, come Enzo Siciliano, in seguito però ravvedutosi), in qualche altro, di amarezza per la evidente tendenziosità, in uno, di vero e proprio odio. Ho già ricordato come il settimanale “L’Espresso” dedicasse ogni anno pagine e pagine alla prevista e puntualmente disattesa pubblicazione del romanzo. Ebbene, una volta uscito realmente, lo stroncò. Con acrimonia, sufficienza, senza argomentazioni, senza un’analisi ragionata. La cosa mi indignò profondamente. Spinto dall’ira, scrissi un pezzo, non tanto una difesa del libro, ma un attacco violento, mirato, contro i suoi detrattori, primo fra tutti il critico dell’“Espresso”. Il titolo era significativo: Horcynus e i saprofiti. Demolii con furore polemico la vituperata stroncatura e, con l’audacia degli… innamorati, mi avventurai in una analisi sotto il profilo musicale di quella complessa partitura che a mio avviso era l’Horcynus. Concludevo con un paradosso, del quale peraltro ero convinto, e cioè che il libro non era per nulla lungo, anzi, al contrario, finiva troppo presto. In effetti il cambio di passo delle ultime duecento pagine, una sorta di epilogo à la maniére de Joyce (il famoso ‘monologo interiore’ finale dell’Ulisse), mi lasciava insoddisfatto. Avrei preferito navigare ancora fra le onde maestose del libro.

L’articolo fu pubblicato dal quotidiano siciliano “La Gazzetta del Sud” e l’ufficio stampa della Mondadori lo fece arrivare a D’Arrigo, il quale lo apprezzò. Il mio nome non gli diceva nulla, ma la mia insistenza sul tessuto musicale del libro lo indusse a pensare che il pezzo potesse essere di Pugliatti (raffinato musicologo, oltre che illustre giurista), il quale, chi sa per quali ragioni, si sarebbe nascosto dietro uno pseudonimo. Convinto di ciò e, comunque, per accertare, in ogni caso, la paternità dell’articolo che lo aveva colpito, D’Arrigo pregò un suo amico, un magistrato messinese, di svolgere una indagine in proposito. Che fu, naturalmente breve e facile. L’improvvisato investigatore appurò subito che io esistevo…, ero un dirigente pubblico, ma più noto come regista teatrale e operatore culturale. Mi venne a trovare, mi raccontò il motivo della sua visita e mi disse che D’Arrigo voleva conoscermi. Tutto ciò fu per me, naturalmente, motivo di grande felicità. Gli telefonammo e lo scrittore mi dette un appuntamento a Roma. Stefano e sua moglie Iutta furono molto affettuosi e diventammo subito amici. L’anno seguente, dopo il successo di quella che fu la mia ultima regia, fondai il “Festival Internazionale del Teatro di Taormina”, diventandone Direttore artistico. Mi posi subito l’ambizioso progetto di fare qualcosa per il grande romanzo di Stefano. Scoprii che sia Luca Ronconi sia Orazio Costa, allora entrambi docenti all’“Accademia di Arte Drammatica” di Roma, erano anch’essi ferventi “horciniani”. Chiesi a Ronconi di fare un progetto sull’Horcynus ed egli pensò a una sorta di maratona teatrale che si sarebbe dovuta svolgere in dieci serate. Costa mi chiese di poter incontrare D’Arrigo. La cosa non era facile. Ormai la consuetudine con lo scrittore mi aveva dato modo di conoscere abbastanza bene il carattere dolcissimo, ma scontroso di Stefano, il quale si difendeva strenuamente da ogni cosa che potesse turbare il suo mondo, rivolto al dentro piuttosto che al fuori, dove viveva con un rigore quasi monacale. Le trattative furono lunghe. Mi domandava insistentemente se era vero che Costa amasse l’Horcynus, e quanto, come fosse umanamente, che tipo di regista e così via. Rimandava continuamente l’incontro. Io non demordevo. Alla fine capitolò.

Quando D’Arrigo andò in “trance” nel mezzo della cena

Invitai i D’Arrigo e Costa in un antico ristorante del centro storico dove accadde qualcosa che mi colpì fortemente. E’ noto che, per la fatica incredibile, più di quattordici ore al giorno, cui si sottopose per completare la leggendaria correzione delle bozze, che durò una quindicina d’anni, lo scrittore, negli ultimi tempi, aveva delle perdite di coscienza, una sorta di smarrimento dei sensi, che duravano anche dei mesi, durante i quali era come assente dal mondo, non riconosceva nessuno, salvo l’adorata Jutta e il mare, che la stessa Jutta, improvvisatasi pittrice, dipingeva per lui. Dopo la fine dell’immane sforzo i fenomeni si attenuarono, ma senza scomparire del tutto. Orbene, ci eravamo appena seduti e stavamo pensando a cosa ordinare, quando improvvisamente Stefano diventò rosso in viso, assunse un’espressione di un’intensità quale non mi è mai capitato di vedere neppure nelle finzioni teatrali o cinematografiche e cominciò a borbottare fra sé parole incomprensibili. Fissava qualcosa che solo lui poteva vedere e con cui era evidentemente in un dialogo serrato. Jutta prese ad accarezzarlo, dicendoci: “non so quanto può durare, pochi minuti, qualche ora, dei giorni. Aspettiamo un po’ e poi caso mai ce ne andiamo”. Costa e io eravamo affascinati da quella scena. E turbati profondamente. Io avevo la sensazione netta, fisica quasi, che egli fosse in colloquio segreto con chi sa quali divinità o demoni. E se, da un lato, non riuscivo a distogliere l’attenzione da quell’avvenimento, dall’altro, mi sentivo fuori posto, quasi che stessi invadendo uno spazio sacro. Restammo così un paio d’ore, Jutta che continuava ad accarezzare Stefano, il quale manteneva l’espressione accesa, lo sguardo profondo di chi sta elaborando pensieri alti, avvertendo emozioni rare, e noi attoniti, ma incapaci di pensare ad altro che non fosse lo straordinario evento a cui stavamo assistendo.

Finalmente, di colpo, Stefano tornò in sé. Come se nulla fosse accaduto. Riprese la conversazione dove l’aveva lasciata, così come quando scriveva il romanzo – secondo quanto ci aveva detto Jutta, durante quella lunga attesa – riprendeva il periodo esattamente dove l’aveva interrotto, attimi, ore o mesi prima. Si accorse però, dal nostro disagio e anche dal fatto che erano già le dieci e ancora non avevamo ordinato, che qualcosa era accaduto e lo chiese a Jutta, che con dolcezza infinita lo rassicurò: “non ci pensare, nulla di strano, ora ceniamo”. La serata proseguì bene, ma eravamo tutti convinti che qualcosa che sfuggiva alle regole ordinarie fosse successo, qualcosa di straordinario, di misterioso. Io l’indomani tornai a Messina, ma ero così colpito da ciò a cui avevo assistito che scrissi di getto una poesia che mandai a D’Arrigo per telegramma. Non ne tenni una copia e dopo qualche tempo cercai di ricostruirla. La suggestione fondamentale era che egli aveva rubato le parole agli dei, i quali, di tanto in tanto, lo richiamavano a sé per riascoltarle. Stefano appena la ricevette mi rispose anch’egli con un telegramma (del 18 marzo 1976) che ho invece conservato:

Rocco caro se del mare di parole che per l’Horcynus sono state scritte su me su Jutta mi chiedessero di salvare solo alcune gocce io oggi indicherei i tuoi versi come la schiuma schiuma di quel mare e a proposito di parole se ancora a caldo commossi ossia emozionati ti telegrafiamo è perché desideriamo che queste nostre parole non volino via ma restino anch’esse con le tue poesie per sempre fra di noi restino a fronte delle tue per noi mirabili memorabili poesie. Affettuosissimamente ti salutiamo assieme a Laura tuoi Jutta e Stefano. Costa divenne subito uno dei loro amici più cari e mantennero i rapporti anche quando si trasferì a Firenze per dirigervi la sua scuola di teatro. Dopo qualche mese da quell’incontro, riuscii a organizzare delle celebrazioni in onore di Stefano, durante le quali il Sindaco di Messina gli conferì la cittadinanza onoraria e, in quell’occasione, invitai Costa a leggere alcuni capitoli del capolavoro, quelli più “teatrali”, e fu un’emozione grandissima ascoltare dalla voce di quel coltissimo regista e straordinario maestro, il dialogo fra Ndria e il padre e quello con Ciccina Circè.

Il nostro rapporto si mantenne saldo negli anni. Prendemmo a frequentarci con una certa continuità, quando anch’io venni ad abitare a Roma. Dopo un anno dal nostro arrivo, ci regalò un quadro con una dedica molto affettuosa. Molte cose ci legavano. Oltre alla mia devozione nei confronti di quello che ritengo uno dei massimi scrittori di ogni tempo, vi erano interessi comuni, l’amore per la pittura ad esempio e anche quello per il teatro.

Il suo rapporto con la pittura era di antica data, da quando, appena trasferitosi dalla Sicilia a Roma, faceva il critico d’arte per alcuni giornali e aveva avuto modo di conoscere i più importanti artisti di quel periodo. Mise insieme, anche con sacrifici (Jutta mi raccontò di come avesse impegnato un intero stipendio per l’acquisto di un Morandi), una importante raccolta, ora in possesso di un nipote della moglie, che sarebbe quanto mai opportuno non venisse dispersa.

Anche il mio era antico, risaliva addirittura agli anni studenteschi, quando presi una vera e propria cotta per uno dei fondatori della “Brucke”, Karl Schmidt-Rottluff, tanto forte da indurmi a imparare il tedesco per potergli scrivere una lettera, alla quale rispose. Iniziò così un rapporto di amicizia fra il vegliardo artista berlinese e il ragazzo calabrese, ricco di episodi anche commoventi. Non appena cominciai a lavorare, mi sposai e con mia moglie decidemmo di andare in viaggio di nozze a Berlino per incontrarlo, ma difficoltà legate al fatto che era stato innalzato il “Muro” ci impedirono di raggiungerlo. Gli mandammo un triste telegramma e optammo per una luna di miele a Roma, ridottasi a una sottilissima… falce, per via del fatto che spendemmo tutto quanto avevamo per acquistare quadri, il primo nucleo di una raccolta che avremmo incrementato negli anni. Al rientro, però, trovammo una sorpresa, un suo bellissimo autoritratto con scritto sul retro: Wenn Muhammad geht nicht zu Berg… se Maometto non va alla montagna…. Era venuto a trovarci lui. Dopo qualche anno andai finalmente a trovarlo e, grazie anche alla sua “protezione”, riuscii negli anni a mettere insieme una discreta raccolta di opere espressioniste (acquisita ora dall’“Imago Museum” di Pescara).

Il teatro era un’altra delle nostre “affinità elettive”, anche se in modo del tutto particolare. Dopo il trasferimento a Roma, scrissi il mio primo lavoro importante, Don Giovanni e il suo servo, che ebbe subito una buona accoglienza. Premiato dall’ “Istituto del Dramma Italiano”, piacque a un maestro della regia, Aldo Trionfo, il quale lo mise in scena, con Giordana e Zanetti come interpreti principali.

Il fatto che io avessi intrecciato un rapporto, per forza di cose abbastanza forte (di cui è efficace testimonianza la Conversazione che registrammo per il programma di sala dello spettacolo, poi inserita nel volume Teatro, edito da Gangemi nel 2008, che raccoglie tutta la mia produzione drammaturgica), con quello che è stato forse il più originale, senz’altro il più colto e raffinato regista della seconda metà del Novecento, suscitò in lui una reazione di gelosia (tenera e infantile, come solo i geni possono permettersi). Nel luglio dello stesso anno mi regalò un libro di Primo Levi, autore a lui molto caro, La ricerca delle radici (edito da Einaudi), con questa dedica: “al mio caro, carissimo Rocco, mio prossimo, molto prossimo spero, partner di teatro, di un grande teatro (spero anche questo), il suo Stefano Luglio 1981 Roma”.

Cosa significavano quelle parole? Dopo un periodo iniziale in cui si limitava a dirmi delle frasi che potrebbero apparire senza senso, se non rapportate a quello che considerava un vero e proprio tradimento (“perché devi parlare con lui, se hai me?” – dove “lui” era naturalmente Trionfo), progettò di scrivere un lavoro teatrale insieme (“così non hai bisogno di parlare con quello!”). Il proposito era, naturalmente, destinato al fallimento. Io mi limitavo a ricordargli la differenza di livello fra noi e anche quella sul modo di scrivere, lui abituato ai tempi lunghi del romanziere, anzi, nel suo caso, lunghissimi, io a quelli rapidi di un drammaturgo, che, per giunta, scriveva nei ritagli di tempo liberi dagli impegni di lavoro.

Non volle venire alla prima, al “Valle”, del lavoro, ma solo a una delle ultime repliche domenicali e non disse nulla sulla regia, lamentandosi della musica, a suo dire troppo forte. Non accettò mai, inoltre, di conoscere Trionfo, disertando gli inviti a cena in cui sapeva che c’era anche il regista, il quale, peraltro, pur essendo di immensa cultura, non aveva mai letto l’Horcynus, spaventato dalla mole, ma anche poco sollecitato, ritengo, da quelle stesse qualità che invece avevano conquistato Costa.

La cosa ebbe un seguito quando, anni dopo, egli mi parlò della sua idea di ridurre l’Horcynus per le scene, proponendomi di collaborare con lui (non si arrendeva…). Io cercai di oppormi, considerandolo un progetto assurdo. Non capii subito quanto egli tenesse alla cosa. Come quasi tutti i romanzieri, i quali nutrono nei confronti della pagina scritta una sorta di rancore, quasi un odio, per la totale dedizione che essa pretende, per i sacrifici, per la solitudine a cui ci si deve votare, e perciò desiderano vedere i loro personaggi di carta prendere vita, incarnarsi in attori vivi. Gli esposi quindi le mie perplessità, che derivavano proprio dalla grandezza dell’opera, dalla grandezza linguistica, che, a prescindere dalle capacità del “riduttore”, rischiava di sminuirsi se non di perdersi totalmente. A meno che non si realizzasse il progetto che aveva in mente Ronconi (e che attuò con altri capolavori della letteratura, l’Orlando furioso, ad esempio, o il Pasticciaccio di Gadda), mantenendo intatta, cioè, la sostanza profonda del “poema”. Ritengo che anch’egli fosse del mio stesso avviso, ma prevaleva il desiderio di far vivere i suoi personaggi, pur con tutti i rischi che non poteva non intuire, di vederli muovere sulle tavole di un palcoscenico. Accettò pertanto di portare a termine l’operazione con il giornalista messinese Belfiore, al quale si doveva un riuscito adattamento de Il gattopardo. La riduzione di quest’ultimo non gli piacque, però, e la rifece lui. Quella poi andata in scena è un mix di entrambe. Dopo qualche tempo dalla sua scomparsa, la vedova mi mandò le tre versioni, ma devo dire, a onor del vero, che era migliore, pur con tutte le riserve sull’operazione, quella di Belfiore, il quale, se non altro, aveva una certa dimestichezza con le leggi che regolano la scrittura drammaturgica, al contrario di Stefano, che poteva, sì, scrivere delle pagine intrinsecamente teatrali (il dialogo fra Ciccina Circè e ’Ndria, ad esempio, e di questi col padre), ma restava un narratore puro, incapace di costringersi nelle maglie strette della scrittura scenica. Sul suo rapporto con il teatro nel corso di un’intervista che gli feci nell’86 glissò… Alla mia domanda, un po’ provocatoria, lo ammetto, dati i precedenti, se intendesse scrivere per il teatro, la risposta fu secca: “no, non credo, oggi per lo meno credo di no.”

Perché mi sono rifiutato di vedere la versione teatrale di Horcynus Orca

Tornando all’operazione teatrale sull’Horcynus, io mi rifiutai di vedere il lavoro, una volta messo in scena, non per reazione, ma perché temevo di soffrire. Il nostro rapporto comunque si mantenne saldo, io continuavo a nutrire nei suoi confronti l’ammirazione di sempre, unita a un sincero affetto, che lui ricambiava con punte di (ingiustificata) esagerazione. Nel 1986 mi regalò una copia del libro di Stefano Lanuzza Scill’e Cariddi, luoghi di “Horcynus Orca” (Lunario nuovo, 1985) con questa dedica: a Rocco con la grande amicizia / di sempre e il rispetto che si deve / a chi vive alle falde dell’Olimpo / (e qualche volta anche lassù) / il suo Stefano / 2 marzo 86.

Nel 1992 mi spedì una cartolina con una veduta di piazza Navona: 29-2-92 Roma / Rocco carissimo, / questa fotografia della piazza di quasi /dietro casa tua mi invoglia a dirti / che da quando ho saputo da / Jutta della vostra telefonata e che / presto ci rivedremo, lavoro meglio, / con più piacere lo dico anch’io. / A presto dunque a te e Laura / Da Jutta e da me tuo / Stefano.

Dopo la sua morte, mi sono occupato più volte della sua opera, con vari articoli e iniziative per onorarne la figura. Sono riuscito, quando ancora rivestivo un importante incarico pubblico e avevo perciò una certa dimestichezza col… “Palazzo”, a fargli intitolare una strada a Roma (oltre che a lui, anche a Parise, ingiustamente dimenticato). L’ultimo “omaggio” personale, un contributo al numero monografico de “L’illuminista” che Walter Pedullà gli ha dedicato.