Incanto o magia? Quando la Cancel culture “strattona” anche il titolo del capolavoro di Mann

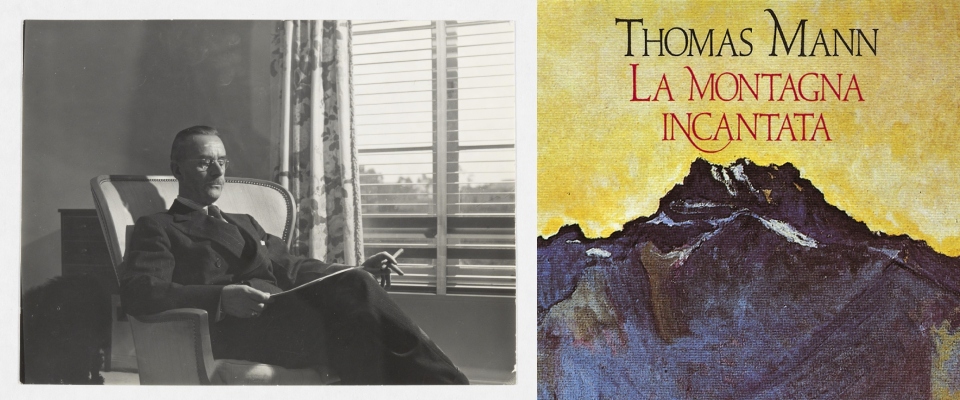

È così anche Emanuele Trevi e il sapientissimo Cortellessa sono rimasti intrappolati nelle maglie della famigerata cancel culture, abominevole fenomeno che dal 2017 impone la riscrittura della Storia e la riconsiderazione (in peggio) di personaggi eminenti, ma nel quale può rientrare, lato sensu, anche la sostituzione di un aggettivo, che, in questo caso, non è un aggettivo qualsiasi, ma uno che – Cortellessa dixit – fa parte ormai, indelebilmente, del nostro immaginario e che “continueremo segretamente ad amare”. Per quanto mi riguarda, non segretamente. L’amato aggettivo è al centro della quaestio sollevata anni fa (e perciò ormai non più vexata, ma taediosa), e ora riproposta dai due critici prima citati sull’inserto del Corriere della Sera, La Lettura, del 18 agosto, riguardante la corretta versione del titolo del capolavoro di Thomas Mann, Der Zauberberg, (romanzo cult del Novecento che quest’anno compie un secolo di vita ancora in ottima salute…), reso dai primi traduttori con La montagna incantata e modificato, dopo quasi novant’anni (in una nuova edizione del 2010, per la precisione), in La montagna magica.

Trevi giudica il cambiamento frutto di un “ragionamento ineccepibile”: mentre incantato indicherebbe infatti qualcosa o qualcuno che “ha subito un incantesimo”, magico, invece, che un oggetto o una persona “ha il potere di farlo, l’incantesimo”. L’“ineccepibile ragionamento” si basa in effetti su una forzata semplificazione: incantato significa anche altro: che si è pieni di incanto, di fascino, di malia, finanche, in certi contesti, di grazia, tutte accezioni contigue a magia, ma non nel senso proprio e letterale, bensì in quello più ampio di mistero, di arcano. Un luogo incantato significa anche fuori del tempo, ad esempio: un Castello incantato. O che incanta, come la voce delle Sirene, e non per poteri magici, ma perché carica di suggestioni, o di poteri, se proprio vogliamo usare il termine, puramente evocativi. Con la Magia si muta l’acqua in vino (è l’accusa rivolta più di duemila anni fa a un illustre Mago…, poi crocifisso!) o si domano le belve (Die Zauberflöte, di Mozart-Schikaneder). Incantato esprime, in maniera più delicata, una connotazione intrinseca al luogo così definito. La montagna non fa sortilegi (ci sarebbe poi da chiedersi se si tratti di magia bianca o nera…), ma possiede un incanto, difficile a definirsi altrimenti. Chiusano, l’illustre germanista, in Literatur. Scrittori e libri tedeschi (edito da Rusconi nel 1984) cita sempre il romanzo con il titolo La montagna incantata, ma in un’occasione si lascia sfuggire un illuminante La montagna dell’incanto. La versione considerata “esatta” è in fondo soltanto riduttiva: toglie alla Montagna manniana tutta una ricchezza di sfumature, quella che in un’opera di arte figurativa si direbbe l’“aura”.

Per fortuna dei lettori che dovranno acquistare necessariamente la nuova edizione, la temeraria traduttrice non è andata oltre: avrebbe potuto tagliare definitivamente i ponti con i predecessori e mascolinizzare il titolo (più aderente, in fondo, all’originale: Der Zauberberg) che sarebbe così diventato Il monte magico, da aggiungere al Monte bianco o al Monte negro e, perché no? anche all’Arbre magique…, che magico lo è senza dubbio, dato che attecchisce soltanto all’interno delle autovetture…

Credo perciò che si debba rendere il dovuto merito ai primi traduttori, la Giachetti-Sorteni dell’edizione Modernissima del ’32 (poi Dall’Oglio nel ’45) e soprattutto il grande Ervino Pocar della “classica” edizione Mondadori del 1965, che ha imposto a generazioni di adoratori del verbo manniano La montagna incantata. A questo proposito, dei grandi traduttori cioè, da Pocar a Lo Gatto, a Ripellino, Garboli e così via, sarebbe il caso che nelle storie della letteratura, e soprattutto del linguaggio, avessero il posto che meritano, dato che la loro influenza sulla formazione culturale, e perciò anche delle relative strutture linguistiche, dei lettori e degli scrittori, è enorme. A Pocar in particolare, quelli della mia generazione devono l’apprendimento non soltanto della grande letteratura tedesca (Mann appunto, Hesse, Kleist e innumerevoli altri), ma anche della lingua italiana.

Non si dovrebbe mai dimenticare infatti che la maggior parte dei classici letti (da chi può avere questo privilegio) negli anni della formazione, quelli che Montale definisce dell’“inconsapevolezza”, sono di autori stranieri, ed è attraverso la lingua dei traduttori che noi formiamo la nostra. Con Pocar ebbi, quasi cinquant’anni fa, uno scambio epistolare a proposito dell’Empedocle di Hölderlin che, nella veste di direttore del Festival Internazionale del Teatro di Taormina (da me fondato nel 1976), avevo inserito nella programmazione del 1978/79, affidandone la regia a Klaus Grüber, uno dei grandi dell’epoca, il quale “pretese” una nuova traduzione a opera di Enrico Filippini. Pocar, appresa dalla stampa la notizia, mi mandò in regalo la sua versione, ancora inedita e bellissima, pregandomi di utilizzarla per la messinscena. Dovetti con rammarico rifiutare la sua generosa proposta. Lo spettacolo poi non si riuscì a realizzare per la protervia e l’ignoranza di un politico regionale che, a seguito di una delle tante crisi, sostituì l’Assessore che aveva approvato il progetto – biennale – e si rifiutò di erogare la seconda tranche del finanziamento, con un’epica frase: “Non capisco perché devo finanziare un tedesco che non conosco (Grüber…), quando posso finanziare dieci gruppi siciliani che conosco”. A quella improvvida sortita lo… “impiccai” in un articolo sulla “Gazzetta del Sud”, ma ormai il danno era fatto: riuscimmo a completare soltanto un documentario, prodotto da Rai Tre, con Bruno Ganz che, mentre sale sull’Etna, recita Hölderlin (mandato in onda rarissimamente, e a notte fonda…). Filippini pubblicò in seguito la sua traduzione, ma mentre la prima parte, composta allora per la – mancata – messinscena, è ineccepibile, la seconda, finita successivamente, è tirata via, non so se per la malattia che di lì a poco lo condusse a morte.

Tornando al nostro aggettivo, non è che Pocar non avesse in mente che Zauber significa “anche” magico. Bastava il precedente, quello sì cementato nel nostro immaginario, del Flauto mozartiano, necessariamente magico, perché, con i suoi poteri, appunto magici, deve aiutare Pamino a superare le difficili prove che dovranno condurlo alla Conoscenza. La Montagna di Mann non è magica, come sapevano bene gli infelici ospiti del Sanatorio edificato su di essa i quali, se guarivano, non era certo per i poteri della stessa, ma, in assenza dei farmaci che qualche decennio dopo avrebbero debellato definitivamente il “male del secolo”, per l’aria rarefatta, che è una dote di tutte le vette, oltre alla quiete, al silenzio (Goethe: Über allen Gipfeln ist Ruhe – Su tutte le vette è pace). Ricordo un’edizione popolare di liriche del Vate di Weimar, nella quale il povero curatore, tratto in inganno dalla scrittura gotica dell’originale di cui disponeva, lesse Kuh invece di Ruhe, e perciò tradusse “Su tutte le vette c’è la vacca”, il che può anche capitare, ma non è la regola…, stambecchi o camosci certo, ma le vacche difficilmente arrivano a certe altezze…

Tradurre, come ricorda Magris (sempre sul Corriere, del 21 agosto) commemorando l’amico, nonché suo traduttore, Jean Pastureau, è un “lavoro … inquietante perché implica trovare, sotto le parole altre parole, ognuna delle quali ne nasconde un’altra … significa ricreare una storia o un destino, facendoli restare se stessi e insieme diventare altri”. Cita anche Eco: “tradurre è dire quasi la stessa cosa”. Ma qui siamo in un territorio impervio: il traduttore è un artigiano o un artista? È, soprattutto, uno scrittore? Non c’è dubbio che debba esserlo. Goethe affermava (è sempre Magris a ricordarlo) che la versione di Gerard De Nerval del suo Faustfosse migliore dell’originale…, e Dryden considerava la traduzione dell’Eneide la sua migliore opera letteraria. È proprio questo il punto. Un testo, scritto in una determinata lingua, deve essere reso non in una lingua artificiosa, “da traduttore”, come si usa dire spregiativamente per le cattive traduzioni, ma in una lingua che abbia una propria validità stilistica. Senza, naturalmente sovrapporsi all’autore. Il traduttore deve essere perciò un ottimo scrittore, dotato anche di grande misura. È un po’ quello che accade con le interpretazioni musicali. Come ricordava sempre Mahler ai professori della superba orchestra viennese che diresse per dieci anni, bisogna essere “al servizio” della partitura e non pretendere di sostituirsi al compositore.

Una modesta testimonianza personale: quando tradussi il Vinzenz di Musil per Nanni e la Kustermann, che, nel 1990, ne dettero una memorabile interpretazione al “Teatro Vascello” (Vinzenz era Stefano Santospago, mentre Alfa era naturalmente Manuela Kustermann), quasi tutti i critici si soffermarono sulla traduzione (cosa che avviene di rado) con lodi a volte imbarazzanti. Vinzenz in apparenza è facile da tradurre, ma Musil in molti punti fa il verso a tanti scrittori suoi contemporanei, e la difficoltà consiste proprio in questo: bisogna saperli individuare e usare uno stile corrispondente. Il critico tedesco di “Theater Heute”, nel farmi i complimenti alla fine dello spettacolo, mi disse: “vedo che lei ha una conoscenza profonda della nostra lingua.” Io gli risposi: “no, della mia…”. Per inciso, era, quella, un’epoca in cui le riviste specialistiche non solo abbondavano, ma erano acquistate e perfino… lette, e le più importanti avevano anche corrispondenti in altri paesi! Oggi tutto ciò sembra assolutamente incredibile.

Vi è però anche una sorta di mitizzazione della traduzione, da parte sia degli scrittori sia degli stessi traduttori, i quali quando si accingono a tradurre un’opera, soprattutto nel caso di testi dal linguaggio “alto”, si sentono obbligati a recitare un atto di contrizione, pentendosi in anticipo del male che stanno per compiere…, una excusatio non petita che è, pour cause, una ammissione di colpa, seguita immediatamente da giustificazioni le più varie. Come il compiaciuto paradosso di chi afferma (Claudio Magris e Agostino Lombardo, fra gli altri) che “la traduzione è un atto necessario, ma impossibile”, o la baldanza di chi, dovendo scegliere fra una traduzione “brutta e fedele” e una “bella e infedele”, opta naturalmente per quest’ultima soluzione, ammantando la scelta con ragioni di “politica culturale” (le esigenze della scena, quelle della riduzione radiofonica, etc.), salvo poi il fatto che nella maggior parte dei casi il risultato sia una “brutta infedeltà” (come tutte le infedeltà del resto…). Il presupposto di tali “manifesti” è che la traduzione sia in sé un atto arbitrario, di violenza nei confronti del testo originale, un vero e proprio tradimento.

Vorrei esprimere qui, con umiltà, ma anche con convinzione assoluta, un’opinione in netta controtendenza, sintetizzata in un assioma volutamente provocatorio: la traduzione è l’attività permanente dell’uomo: oltre che sapiens, l’homo è traductor, anzi, è sapiens proprio in quanto traductor. Va ricordato che il termine latino per indicare il “traduttore”, nel senso in cui lo intendiamo noi, è interpres, ed è già questa una eloquente dichiarazione di principio. Il traductor è invece, in senso stretto, colui che fa passare, trasporta da un posto all’altro, ma non è affatto un errore che si intenda con lo stesso vocabolo, italianizzato, colui che volge, traspone un linguaggio in un altro.

Il verbo “tradurre” è uno dei più usati nel linguaggio corrente. L’uomo traduce, vale a dire decodifica, interpreta, i linguaggi più vari, ed è soltanto nel momento in cui “traduce”, che l’uomo comprende e a sua volta inventa, crea. La formazione di un concetto e la sua espressione in forme di qualsiasi genere si identificano perciò con la “traduzione”: lo scrittore traduce in parole, anzi in segni astratti su una pagina, non solo emozioni, sensazioni, idee, ma anche il tempo, lo spazio, e oggetti concreti. Quando riflette, l’uomo, cosa fa, se non tradurre pensieri indistinti, forme vaghe in espressioni verbali? Non per nulla i neurologi identificano correttamente la cosiddetta “afasia primaria” come impossibilità di “tradurre” i pensieri in parole. Il caso più complesso è quello dei compositori, i quali traducono i pensieri, le emozioni, in suoni puramente mentali (o è vero il contrario), questi in note su un pentagramma, che in seguito l’esecutore ritradurrà a sua volta in strutture sonore emotivamente e concettualmente significative, espressive.

Il fruitore a sua volta tradurrà/interpreterà i colori, i suoni, le parole in emozioni, in idee, le proprie, che possono non coincidere, non coincidono quasi mai anzi, con quelle dell’artista. È un esercizio costante, anche se inconsapevole. L’attività intellettuale è insomma, organicamente, strutturalmente, intrinsecamente, una perpetua traduzione. È bene perciò lasciar perdere le snobistiche malinconie sulla perdita irreparabile che la traduzione comporta e accettare il fatto che la trasposizione di una lingua in un’altra, vale a dire il passaggio da un mondo cognitivo-emozionale-storico-geografico, culturale insomma, a uno diverso, tenendo conto delle costanti assolute e delle variabili relative, è un’operazione che non impoverisce, bensì spesso arricchisce l’opera tradotta, illuminandola dal di dentro, esattamente come fa una esecuzione musicale rispetto alla partitura.

Certo è diverso tradurre un poeta o un narratore piuttosto che uno scrittore (prendendo a prestito per un momento la controversa distinzione di Mengaldo, che è un po’ come quella fra “forma” e “contenuto”: siamo tutti convinti che non abbia fondamento, ma resta imprescindibile…), vale a dire la prosa di chi è più attento alla trama, alla vicenda, alla storia, che non al linguaggio, da quella di chi fa dell’invenzione linguistica il fine del suo lavoro. Tradurre Finnegans Wake significa semplicemente reinventarlo. Tradurre La cognizione del dolore di Gadda o l’Horcynus di D’Arrigo impone una scelta drastica: privilegiare la narrazione, che pur c’è, oppure affannarsi a renderne la ricchezza linguistica, musicale, ritmica, sfida persa in partenza. Per opere di tale complessità la traduzione equivale a una riduzione per pianoforte del Tristan und Isolde o dell’ottava Sinfonia di Mahler. Se ne coglie la filigrana, come quando un’opera pittorica viene “tradotta” in una grafica in bianco e nero, che a volte peraltro può anche raggiungere una qualità propria pari se non superiore all’originale, altrimenti resta un umile strumento per facilitarne la diffusione.

La poesia, poi, certa poesia, è per definizione intraducibile, da qui la necessità del testo a fronte, in maniera che, compreso il senso (vale a dire quello che può essere comunicato), il lettore possa “assaporare” l’originale. Un secolo fa si disputò (una di quelle dispute epocali…, che non mutano i destini del mondo,) su un verso della Fedra di Racine, considerato da Gautier il più bello di tutta la letteratura francese, ma giudicato da Proust, attraverso un personaggio della Recherche, l’ebreo Bloch, anche il più “insignificante”: La fille de Minos et de Pasiphaè. Riguardo al primo giudizio, esso si basava essenzialmente sul ritmo, gli accenti obbligati del verso alessandrino che lo rendono, appunto intraducibile. In apparenza la versione in italiano non presenta difficoltà, anzi è quasi obbligata: La figlia di Minosse e di Pasifae. Ma basta pronunciarlo ad alta voce per rendersi conto che suona falso. E tutto per una semplice questione di accenti.

Per quanto riguarda l’insignificanza, lo è se si ritiene che sia una sorta di… certificato anagrafico di Fedra: paternità e maternità; non lo è più se, come qualche raffinato cultore di studi classici ha proposto, si ricorda che Pasifae era figlia del Sole, e Minosse il Signore degli Inferi, perciò nella figlia convivono luce e tenebre, e che la stessa Pasifae è quella che si fece montare da un toro, infilandosi dentro una “falsa vacca” (Dante), compiendo perciò il massimo della trasgressione, che Fedra però supererà col suo amore incestuoso per il figlio Ippolito. A proposito della “falsa vacca”, fior di studi di fisiologi, ingegneri e architetti, non sono riusciti a comprendere quale posizione dovesse e potesse assumere Pasifae dentro il simulacro bovino… Sempre nell’ambito di quelle meravigliose guerre senza spargimento di sangue, ma solo di tanto inchiostro…, a quel verso veniva contrapposto un distico, anche questo della Fedra: Ariane ma soeur, de quel amour blessée / vous mourûtes aux bords ou vous fûtes laissée, sottolineando come la rima interna (mourûtes/fûtes) gli conferisse una musicalità e un andamento pieni d’incanto…

La traduzione in italiano del verso più celebre della letteratura teatrale di ogni tempo, To be, or not to be: that is the question, presenta difficoltà insormontabili, sempre per una questione di accenti. La prima parte del blank verse è una sola nota ribattuta: To-be-or-not-to-be, mentre nella seconda le parole restano sospese in aria. Qualsiasi versione italiana è obbligata a rendere il primo emistichio con Essere, non essere, che non è incalzante, tambureggiante, come l’originale (il grande Orazio Costa Giovangigli, maestro di tante generazioni di attori e registi, mi disse una volta che a suo parere l’unica traduzione possibile sarebbe in latino…: Esse, non esse… Non so se fra le sue carte esista questa sua versione). Sul secondo emistichio ci si sbizzarrisce, sempre nel tentativo di rispettare la differenza ritmica delle due parti del verso scespiriano. Montale ad esempio, nella sua splendida traduzione, elimina il that, limitandosi a: È il problema. Nella mia commedia Amleto in prova, messa in scena mirabilmente da Mario Missiroli nel 2004 al Festival dei Due Mondi di Spoleto (nella Rocca degli Albornoz: scene di Fraddosio, musiche di Ghiglia), Flavio Bucci, che interpretava il regista dello spettacolo, ma anche lo Spettro, nonché il padre reale dell’attore a cui aveva dato proprio il nome Amleto e che interpretava il ruolo del pallido Principe (era Armando De Ceccon), dopo aver dissertato sulle difficoltà che ho sintetizzato prima, propone: Essere, non essere: tutto qui. Ho scoperto poi, quando ho scritto l’Introduzione per lo splendido saggio di Gianfranco Bartalotta, Amleto in scena nel Novecento (Bari Adriatica, 1986, nella Collana di Studi Inglesi diretta da Agostino Lombardo, e riproposto da Curcio Editore nel 2013), che una soluzione analoga era stata adottata da Gerardo Guerrieri.

Postilla: fin quasi all’inizio del Novecento il celebre monologo veniva eliminato nelle messinscene di Amleto,, dato che, a parere dei copocomici/registi dell’epoca, rallentava l’azione… Per tornare al romanzo di Mann e ai termini della querelle così come isolati da Trevi: magica, nel senso di “dotata di poteri magici” e incantata nell’accezione di “toccata da un sortilegio”, non si dovrebbe mai dimenticare che è soltanto grazie alla magia della scrittura che un luogo, un personaggio diventa incantato. E nel caso della Montagna incantata (for ever!), vorrei ricordare che il vezzeggiativo con cui il grande scrittore veniva chiamato dai suoi familiari era: il Mago...