Il libro

Torna “La Rivoluzione conservatrice” di Armin Mohler, il più frainteso e necessario fra i manuali di storia delle idee

Il volume, in questa nuova edizione dotato di importati apparati, rappresenta una guida per esplorare una corrente che storicamente si fa fatica a inquadrare a partire dall’ossimoro della dicitura

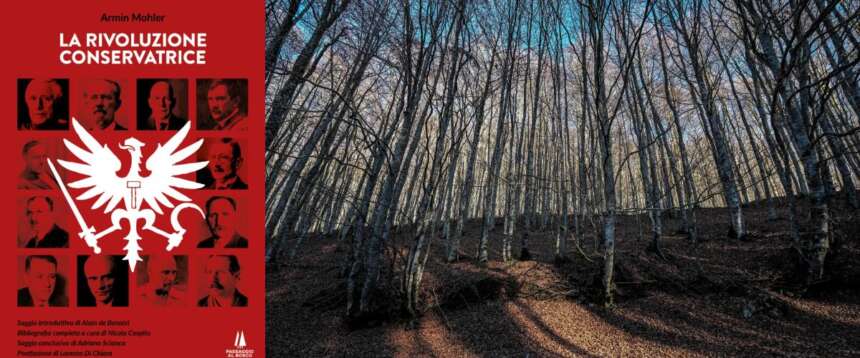

Il ritorno tra gli scaffali della Rivoluzione conservatrice del filosofo svizzero Armin Mohler (1920-2003) è senza dubbio tra le buone notizie, in campo editoriale, del 2025. Ci hanno pensato i tipi di Passaggio al Bosco di Firenze, piccola e vivace casa editrice che negli ultimi anni si è distinta per la particolare attenzione al dibattito politico e culturale intorno all’area identitaria. Il risultato è un prodotto accurato e finalmente di nuovo reperibile, con in copertina i volti – fra gli altri – di giganti del calibro di Ernst Jünger, Carl Schmitt, Oswald Spengler e Moeller van den Bruck.

La prima edizione italiana, pubblicata dalla cooperativa La Roccia di Erec in collaborazione con i napoletani di Akropolis, risale al 1990 e risulta esaurita da tempo. Si trattava di un’uscita più snella rispetto all’edizione attuale, che conta 830 pagine, un prezzo di copertina di 30 euro e una serie di apparati fondamentali: la bibliografia curata da Nicola Cospito e la postfazione di Lorenzo Di Chiara. Una mole importante, necessaria per definire gli statuti di uno dei fenomeni più complessi – e inevitabilmente controversi – del Novecento tedesco, perché ritenuto precursore immediato del nazionalsocialismo hitleriano.

Interpretazione, quest’ultima, che Mohler rigettò fin dal 1950, anno in cui pubblicò la sua tesi di dottorato discussa a Basilea con Karl Jaspers. Da allora lo studioso ha tentato di decostruire quella lettura retrospettiva, rimettendo ordine in una stagione culturale che, peraltro, si chiuse insieme alla contestata Repubblica di Weimar, senza che i nazisti se ne dolessero particolarmente.

Le coordinate storiografiche le fornisce lo stesso autore già nel titolo, che nell’originale tedesco è Die konservative Revolution in Deutschland 1918–1932. Ein Handbuch. Un vero e proprio manuale di storia delle idee. Anzi, per dirla con il traduttore italiano, Luciano Arcella, «una guida» per esplorare una corrente che storicamente si fa fatica a inquadrare a partire dall’ossimoro della dicitura, perché “rivoluzione” e “conservazione” non dovrebbero, secondo logica, stare insieme in un unico sintagma. Problema non da poco, anche per questo motivo gli intellettuali della destra francese hanno faticato parecchio per addomesticarne gli statuti.

Ce lo rivela Alain de Benoist, autore del saggio introduttivo. E nel farlo ci aiuta a far emergere le coordinate fondamentali di un movimento che, tra le due guerre, mobilitò parte del ceto intellettuale europeo insofferente al liberismo e allo spartachismo. I francesi – scrive – «hanno difficoltà a comprendere la frase di Moeller van den Bruck: “… essere conservatore significa creare quelle cose che vale la pena conservare”. Quindi vedono nel conservatorismo un atteggiamento guidato dalla nostalgia romantica per il passato e dall’incapacità di giudicare la realtà del momento storico attuale. L’idea di un conservatorismo dinamico, di un conservatorismo che crede che solo una rivoluzione possa preservare le cose che vale la pena di essere conservate, l’idea di un conservatorismo che cerca di distruggere per ricostruire restaurando, l’idea di un conservatorismo che rivolge alcune delle sue forme contro la modernità – tutte queste idee non sono loro molto familiari. La parola “destra”, invece, è di uso comune. Questo termine, apparso all’epoca della Rivoluzione francese, ma utilizzato sistematicamente solo a partire dalla Prima guerra mondiale, è sempre stato più usato in Francia che in Germania».

Anche in Italia, del resto, la sua comprensione è stata ed è problematica. Per Julius Evola, la Rivoluzione conservatrice è stata infatti una «rivoluzione mancata». Una lettura tranchant perché avvenuta attraverso le lenti della controrivoluzione di matrice latina; da lì il probabile fraintendimento.

Ciò detto, resta tuttavia da fare i conti con Armin Mohler e il perché della sua opera monumentale. La chiave di lettura la offre il giornalista e saggista Adriano Scianca, autore del saggio conclusivo. «Nella visione di Mohler – scrive – la Konservative Revolution è parte di un vasto movimento spirituale, che Giorgio Locchi ha chiamato “sovraumanismo”, attraverso il quale i tedeschi e gli europei tutti prendono coscienza della propria originalità storica e culturale, evadendo dalla gabbia d’acciaio dell’universalismo e dalle ideologie umanitariste. Ma questa originalità non è un’essenza, un’idea platonica che occorra scovare in qualche iperuranio. È un compito, un progetto». Buona lettura, insomma.