La ricorrenza

Sigonella, 40 anni dopo: quando Craxi andò al braccio di ferro con Reagan

Quarant'anni fa l'incidente diplomatico tra il governo italiano e quello statunitense per la gestione dei terroristi che avevano sequestrato l'Achille Lauro. La tensione all'aeroporto rischiò di degenerare

40 anni fa. E quarant’anni dopo la liberazione. La crisi di Sigonella, nel 1985, viene ricordata come l’unico esempio di sovranità nazionale della prima Repubblica, con ancora al centro il conflitto in Medioriente. Per poco i carabinieri inviati da Bettino Craxi, allora presidente del Consiglio, non entrarono in un conflitto a fuoco con i militari americani.

L’Achille Lauro

Lunedì 7 ottobre 1985 la nave da crociera italiana Achille Lauro, alle ore 13:07, mentre si apprestava a lasciare le acque egiziane per approdare in Israele, venne sequestrata da quattro terroristi armati, che si erano introdotti a bordo con passaporti falsi.

Craxi, insieme a Giulio Andreotti, ministro degli esteri, si mise all’opera per una mediazione. Contattando Yasser Arafat. Nel governo esplose la crisi per l’opposizione dei repubblicani di Giovanni Spadolini, ministro della Difesa, che sposava la linea del no ai compromessi da parte del presidente Reagan. Tra il 9 e il 10 ottobre le trattative culminarono nell’abbandono della nave ma anche nella scoperta di un omicidio. Leon Klinghoffer, cittadino statunitense ed ebreo, su una sedia a rotelle, fu ucciso dal gruppo comandato da Abu Abbas.

Il volo egiziano

Nel pomeriggio del giovedì un aereo civile, un Boeing 737 delle linee aeree fu requisito da parte del governo egiziano e diventò ufficialmente un mezzo di trasporto di Stato; nella sera, con i quattro dirottatori della motonave e i rappresentanti dell’OLP (ovvero Abu Abbas e Hani el Hassan)salirono a bordo anche un ambasciatore egiziano ed alcuni agenti del servizio di sicurezza egiziano. Il volo decollò alle 23:15 (ora del Cairo).

Il no americano

Reagan si oppose alla fuga dei terroristi. I militari statunitensi entrarono quindi in azione, contattando via radio il Boeing ed eseguendo la procedura di intercettazione, intimando con movimenti d’ala di seguirli. Gli Usa scelsero la base militare di Sigonella, in Sicilia, nonostante il rifiuto di Craxi che, successivamente, acconsentì a patto che fosse l’Italia a gestire tutte le operazioni poiché il crimine era avvenuto su territorio italiano (l’Achille Lauro).

L’atterraggio e la tensione

Senza più carburante il Boeing fu costretto ad atterrare in Sicilia dove i gruppi militari americani erano pronti a prelevare i terroristi. Ma Craxi, che si recò personalmente in Sicilia, fece circondare il velivolo da 50 carabinieri armati delle forze speciali.

Alle 5:30 dell’11 ottobre, quando il comandante generale dei carabinieri, Riccardo Bisogniero fece intervenire a Sigonella (su ordine di Craxi) i blindati dell’Arma e altre unità di rinforzo, il reparto speciale americano ricevette l’ordine di rientrare. A Reagan, dinanzi alla posizione italiana, non era rimasto che cedere e ritirare questi militari da Sigonella confidando nella volontaria attuazione delle promesse che riteneva di aver ottenuto nel corso della telefonata con Craxi. Una telefonata non certo cordiale nella quale il primo ministro italiano aveva ribadito che la sovranità era del nostro Paese.

La partenza da Roma e la crisi

L’aereo si sposterà a Ciampino. Continuerà una crisi diplomatica tra Italia Stati Uniti. Dopo estenuanti trattative e dopo il rifiuto dell’Italia all’estradizione. Alle 19 di sabato 11 ottobre l’aereo riparte riportando i terroristi in Egitto. Spadolini si dimette e apre la crisi di governo del pentapartito.

La pace e le ripercussioni postume

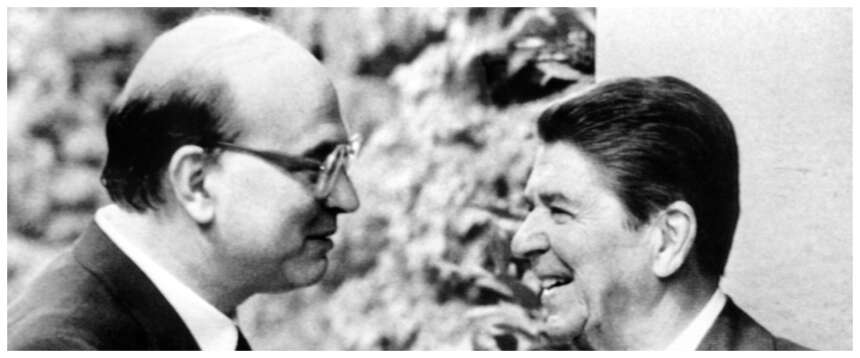

Dopo diverse settimane di tensione Reagan scriverà una lettera a Craxi, (“Dear Bettino”) invitandolo negli Stati Uniti. Anche le opposizioni, il Pci e il Msi (che all’inizio aveva contestato il presidente del Consiglio) elogeranno Craxi per la difesa della sovranità. Sette anni dopo, con l’inizio di Tangentopoli e la fine del Psi, molti commentatori analizzeranno la caduta di Craxi anche come una possibile ritorsione postuma da parte degli americani.

La posizione del Msi e Beppe Niccolai

Il Msi contesterà fortemente all’inizio Craxi per avere “fatto scappare dei terroristi”. Ma sarà Beppe Niccolai, al comitato centrale, a modificare la linea del partito, portandolo sulla posizione del dialogo con Craxi, la cui figura assumerà popolarità all’interno delle organizzazioni giovanili del partito. Al punto da tributargli un’ovazione ai funerali di Giorgio Almirante, il 1988.