Un dato fisiologico

La sinistra se perde usa l’astensione come una clava contro la destra. Si svegli, in tutta Europa è così

Le democrazie stabilizzate convivono con tassi bassi di affluenza al voto. Anzi per funzionare l'affluenza è ottimale è quella mediana, più o meno quella di oggi

E’ una questione ricorrente: ad ogni elezione che vince il centrodestra, viene sospinta sul proscenio politico lei, la Signora Astensione. Lei, male oscuro dei sistemi politici, subdolo morbo su cui si dividono i cortili mediatici e le scuole del pensiero televisivo. Ultimo capitolo di questo discorso pubblico così tanto left è stata la vittoria del centrodestra in ciò che fu e non sarà più l’Ohio nostrale: le Marche. Si eccepisce o si allude, si sottintende: è una vittoria minorata. Ogni volta che la rive droite gioisce, “di là” si obietta il “sì, ma”. Accadde uguale pure alle elezioni europee l’anno scorso e prima alle politiche del 2022. La tesi della sinistra è che la droite vince quando e perché molti cittadini non vanno a votare. Come se coloro che non votano, fossero tutti elettori progressisti e non distribuiti tra diverse appartenenze. E così l’argomento ora é brandito contro il bis meritato di Francesco Acquaroli.

Alle consultazioni marchigiane ha votato il 50 per cento degli aventi diritto e si mormora – ma la distanza tra vincitore e perdente è netta – che la bassa affluenza abbia penalizzato Matteo Ricci. Il medesimo alibi fu opposto dalla sinistra in occasione delle regionali in Abruzzo che l’anno scorso hanno visto prevalere il meloniano Marco Marsilio. In quel turno elettorale – si disse sulla rive gauche – la vittoria fu mutilata dalla caduta della percentuale al 52 per cento. Ma si tratta davvero di “anomalie” ? Ci ragioniamo?

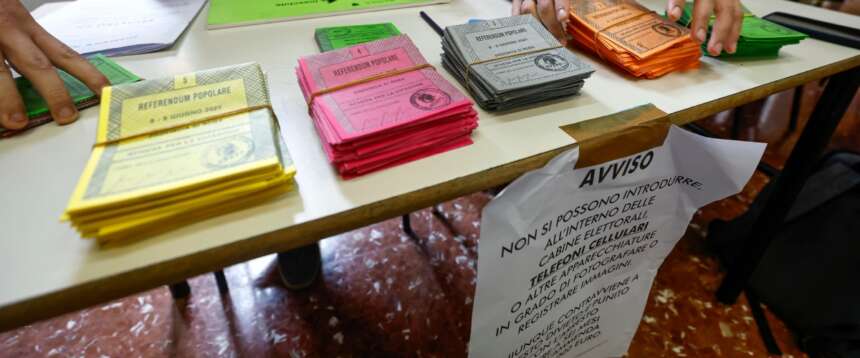

In Europa vota solo metà degli elettori, ma da 20 anni

Mettiamo le carte in tavola. La prima: nei Paesi dell’Unione l’affluenza media di partecipazione al voto alle europee dell’8 e 9 giugno dell’anno scorso è stata del 51%; in media in Europa vota metà degli elettori. Il minimo lo hanno registrato la Croazia (21,35%) e i Paesi Baltici (poco sopra il 30 %), il massimo lo ha raggiunto la Germania (quasi al 65%); l’Italia col suo 48% é stata in linea con Francia, Spagna, Polonia, Austria: alcune di esse sono un po’ sopra, altre po’ sotto la metà dei votanti. Il secondo dato: è difficile dare letture non neutrali perché i sistemi politici e i governi del Vecchio Continente sono molto variegati. E, soprattutto non c’è alcuna connessione tra l’avanzata, relativamente recente, dei partiti populisti e la diminuzione dei numero dei votanti. E’ da oltre venti anni che in Europa vota la metà o poco meno, dei cittadini dell’Unione aventi diritto: la media europea nel 2004 fu del 45,74%; nel 2009 del 42,97%; nel 2014, del 42,61%; nel 2019 del 50,66%, fino al 2024, quando è stata del 51,08%.

E’ una tendenza stabile, né osservata, né commentata, soprattutto a sinistra (ma per la verità neppure tanto nel centrodestra). Come mai ? Perché – come sopra accennavo – l’affluenzaè un’arma che la gauche mette in campo all’occorrenza. Peraltro, volendo considerare le elezioni politiche come le più “attrattive”, in Italia tre anni fa la percentuale di voto é stata poco meno del 64%; vicina a quella registrata negli Usa, con non apprezzabili differenze tra le presidenziali 2024 (secondo mandato Trump, 64,1%), quelle del 2020 (mandato Biden, 66,6%), del 2016 (primo mandato Trump, 60,1%), del 2012 (secondo Obama, 58,6%) e del 2008 (primo Obama, 61,6%). Insomma, la percentuale va un po’ sopra il 60%, qualche volta sotto. Secondo la visione dem sarebbero mandati popolari deficitari di democrazia?

La bassa affluenza é un dato politically incorrect ma fisiologico

Terzo punto: considerato che si tratta di un trend durevole e trasversale, perché vota in media la metà, poco più o poco meno, degli elettori? Risposta: perché è un dato fisiologico, normale nei sistemi democratici. Potrà dispiacere, andrà contro il politically correct, ma è un elemento reale, diffuso, stratificato negli anni. E perché accade ? La tematica è molto dibattuta dagli studiosi. Immagino sarà sconvolgente per i confidenti nelle “magnifiche sorti e progressive”, ma per tanti scienziati politici le democrazie per funzionare non hanno bisogno di un’affluenza alta, ma mediana: più o meno quella di oggi.

Molte ricerche depongono per questa tesi: la partecipazione politica è selettiva; lo è in re ipsa e non può che essere così. Perché essa non si riduce – non deve e non può limitarsi – al solo esercizio del voto. Lester Milbrath ha individuato ben quattordici forme graduali del “prendere parte” dei cittadini, che vanno dal votare, ad avviare una discussione politica; dal convincere altri a votare in un certo modo, a diventare soggetto politico attivo di un partito; a candidarsi a cariche pubbliche, a impegnarsi per fare fund raising per il proprio partito. Il mero andare a votare è una delle forme di adesione alla democrazia e tutto sommato é una modalità a bassa intensità.

Le democrazie convivono con tassi bassi di partecipazione al voto

La prima conclusione non può essere che questa: le democrazie stabilizzate convivono con tassi bassi di affluenza al voto. Seymour Martin Lipset ha addirittura sostenuto che un certo livello di apatia fa bene a una democrazia. “La non-partecipazione può essere un segno positivo per chi governa”, commenta a sua volta Donatella Della Porta. E gli studi di Samuel Huntington che era di fede dem – guidava la pianificazione della sicurezza per il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca al tempo della presidenza Carter – noto al grande pubblico per il suo volume “Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale” (2000), concludono che il problema dei Paesi sviluppati é una sorta di “eccesso di democrazia”. Tesi secondo la quale l’efficienza delle democrazie richiederebbe “una qualche misura di apatia e disimpegno da parte della popolazione”. É una riflessione estrema ? Forse, ma é corredata da serie analisi e rigorosi sondaggi.

L’illusione di recuperare consensi nella disaffezione

Certo, non é gradevole, ma bisogna tenerne conto nel discorso pubblico; facendo i conti con le inquietudini che ci porta addosso come cittadini. Ci sono rimedi ? Risposte possibili ? C’è di certo da fare una grande riflessione ispirata a una buona dose di realpolitik e priva di ideologismi, la quale é necessario entri nell’agenda delle famiglie politiche, ma abbandonando la strada dell’uso “contro” dei tassi di astensionismo che peraltro non sortisce vantaggi politici o elettorali. La lezione di molti studiosi é che la democrazia è anche “selezione” tra chi vuole essere cittadino attivo e chi no: anche questa scelta, che è scelta di libertà individuale, fa procedere la sovranità popolare. Senza farsi prendere dall’illusione – oggi dominante a sinistra – che quando a un partito manca il consenso, possa recuperarlo “là”, dove la disaffezione è radicata; e la quale, invece, di sicuro nel breve tempo, non ha intenzione di uscire dalle menti e dai corpi degli “esseri non votanti”.