Il libro

Dante, Manzoni, Pirandello: i classici spiegati da Vittorio Feltri come “un atto di ribellione”

I “classici”, come li abbiamo da tempo immemore battezzati, sembrano scontare la condanna ad una muta distanza dal comune sentire, dal “radar” della lettura. Confinati sempre più al culto dei pochi, al tavolo autoptico dello specialismo, della filologia. Radici tanto celebrate quanto disertate. Eppure sempre attuali.

La nozione di “classico” in letteratura non è mai stata tanto problematica quanto lo è oggi. Tradizionalmente, un “classico” è stato visto come un’opera che ha resistito al passare del tempo, che continua a parlare alle nuove generazioni e che ha una certa universalità nei suoi temi. Come ebbe a scrivere Italo Calvino, in Perché leggere i classici, questi ultimi sono libri che “non hanno mai finito di dire ciò che hanno da dire”. “Perché leggere i classici anziché concentrarci su letture che ci facciano capire più a fondo il nostro tempo?” e “Dove trovare il tempo e l’agio della mente per leggere dei classici, soverchiati come siamo dalla valanga di carta stampata dell’attualità?” – si interrogava Calvino, specificando: “non si creda che i classici vanno letti perché ‘servono’ a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici”.

Banalità a parte, nei testi classici ci sono modelli ed impulsi spirituali che hanno segnato tutto il mondo civile. È quindi doveroso rivendicarli con orgoglio, anche di fronte a certi tentativi di rendere predominanti modelli linguistici dialettali e provinciali o, d’altra parte, di farsi contaminare acriticamente dai neo-linguaggi della globalizzazione. I classici possono essere infatti “usati” come una lente interpretativa di un mondo in rapida trasformazione.

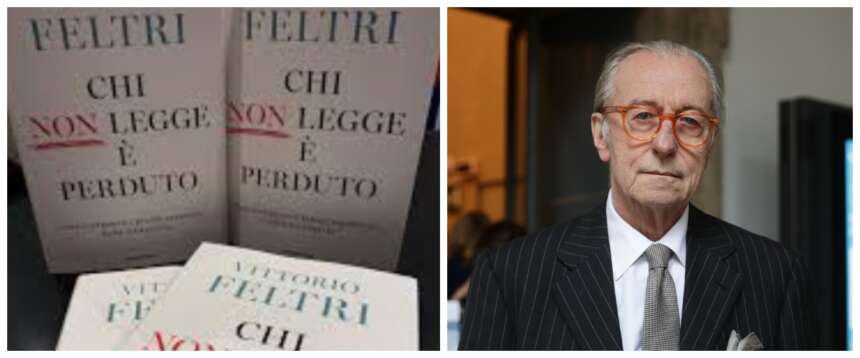

È quello che ha fatto Vittorio Feltri, con il suo ultimo libro Chi non legge è perduto, edito da Mondadori. La sua “chiave di lettura” dei classici è esplicita: i testi di Virgilio, Dante, Manzoni, Verga, Pirandello e di molti altri autori che a scuola “avete odiato con tanta passione” sono il cemento – sottolinea Feltri – che tiene insieme l’identità nazionale di un popolo spesso diviso e confuso.

Nel contempo questo libro nasce dal desiderio di riscoprire l’energia e la vitalità di opere che ci paiono lontane e polverose, ma che in realtà parlano ancora con forza al nostro presente. Il tono dell’autore, come spesso accade nei suoi scritti, è diretto, provocatorio, a volte perentorio. Non si rivolge tanto a chi legge per piacere, ma a chi deve capire, deve svegliarsi, deve imparare.

L’obiettivo è mostrare come certi capolavori della letteratura siano ancora vitali oggi, al punto da riflettere i nostri comportamenti e le nostre contraddizioni sociali e politiche. Fino a spingere alla rivolta, culturale ovviamente.

“Leggere un classico della letteratura italiana è un atto di ribellione” scrive Feltri. E di “ribellioni” siffatte abbiamo un grande bisogno per ritrovare il senso di una profondità, di un’appartenenza, di una vicinanza che appaga il lettore e che può aprire nuove prospettive, utili per ragionare sul presente, avendo uno sguardo lungo sul futuro.

In tempi di tecnologia 5.0, scoprire che la lettura dei classici della letteratura “serve” – con buona pace di Calvino – assume un valore culturale e – in senso lato – metapolitico, che non che riguarda solamente una ristretta cerchia di cultori della materia, ma interessa il più vasto patrimonio culturale, insieme letterario, filosofico, scientifico ed antropologico.

È cioè una porta aperta per la conoscenza, una sorta di “battesimo profano – per dirla con Hegel – destinato a dare all’anima la prima e inalienabile inclinazione e disponibilità al gusto e alla cultura”, che riguarda certamente la formazione dei ceti dirigenti, ma non può non toccare la sensibilità collettiva, base fondante della nostra identità nazionale. E tutto ciò in controtendenza rispetto a certe scelte “progressiste” del passato.

L’autore di Chi non legge è perduto paragona anche le dimensioni della comunicazione moderna, veloce e acefala, perché non necessita riflessione, con la lentezza più meditata della letteratura, proposta come antidoto al non pensiero e come mezzo per coltivare il proprio spirito critico.

Su questa lunghezza d’onda – aggiungiamo noi – si è trovato perfino il Padre del futurismo. Invitato, nel 1931, da Ettore Romagnoli, membro dell’Accademia d’Italia e direttore della “Collezione Romana”, a proporre una nuova traduzione de La Germania di Tacito, Filippo Tommaso Marinetti, quasi a volere giustificare il proprio impegno “passatista”, premetteva alla sua traduzione una sorta di decalogo, che offre –ancora oggi – interessanti elementi di attualità.

Feltri in chiusura dell’introduzione al suo libro: “Leggere è un espediente per non morire”

In Tacito il Padre del futurismo non solo trovava elementi di “concisione, sintesi e intensificazione verbale”, ma rimarcava come la creazione delle “parole in libertà”, l’originale creazione futurista, non provenisse da ignoranza delle origini della nostra lingua, individuando nella “virile concisione Tacitiana” la sorella della lingua italiana, “contro la prolissità decorativa del verso e del periodo”. Di stretta attualità la chiosa marinettiana, impegnata a dimostrare “l’assurdità dell’insegnamento scolastico latino, basato su traduzioni scialbe, errate e su cretinissime spiegazioni di professori abbrutiti, tarli di testi e teste. Un efficace insegnamento della letteratura latina esige traduttori ispirati quanto i latini tradotti, e interpreti sensibili capaci di trasfondere la vita del genio”.

In questa ottica anche Virgilio, evocato nel libro di Feltri, ha un suo spazio, per il suo valore evocativo e fondativo. “Oggi – scrive l’autore di Chi non legge è perduto – dovremmo forse considerare l’Eneide il libro più italiano che esista, malgrado sia scritto in una lingua che non è direttamente la nostra, ma quella dei nonni dei nonni dei nostri nonni”.

Feltri in chiusura dell’introduzione al suo libro: “Leggere è un espediente per non morire”, con ciò facendo una delle interpretazioni più puntuali e vere del senso profondo della letteratura, che accomuna autori diversi ed il grande pubblico di chi ha questo tipo di sensibilità.

E di senso della Vita e di sensibilità alte oggi c’è un gran bisogno. Ben venga perciò la memoria (e la lettura) dei classici. Per non “perdersi” e non morire spiritualmente.