Con buona pace di Hegel...

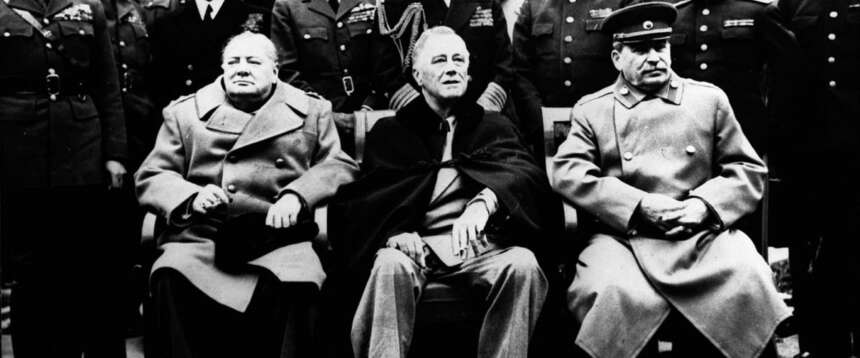

Da Yalta ai giorni nostri: è andata bene o male? Semplicemente è andata com’è andata: è storia e come tale va raccontata

Non importa se piace o meno, la storia va salvaguardata dall'oblio e dalla mistificazione perché “natura delle cose è il loro nascimento” e l'oggi non si può capire senza guardare a ciò che è stato ieri

Le operazioni militari nell’Italia Settentrionale erano cessate attorno al 20 aprile 1945, con la resa o la ritirata delle truppe tedesche; e l’occupazione angloamericana di tutto il territorio. Ciò è risaputo, nelle grandi linee; ma non troppo ben considerato nei dettagli.

Abbiamo detto, in precedenti occasioni, che la Repubblica Sociale, ancora funzionante fino a marzo, crollò all’improvviso: un fenomeno frequente nella caduta di un regime. I fascisti sfuggiti alle esecuzioni, presto tornarono nella vita civile; e venne loro permesso di organizzarsi in diverse formazioni: il 26 dicembre del 1946 veniva costituito il Movimento Sociale, che, pur in mezzo a difficoltà, vivrà fino al grande successo del 1994 e Fiuggi. Una disposizione costituzionale e una legge Scelba vietano tutto ciò, ma quasi sempre restando lettera morta. Torniamo all’autunno del 1945.

Al seguito degli Angloamericani, erano giunti i pochi militari “badogliani”, e, forza molto più consistente, i Regi Carabinieri, i quali riportarono l’ordine, stroncando ogni tentativo dei “partigiani”, soprattutto se socialcomunisti e repubblicani; ma l’altra metà degli 80.000 (???) dichiarati nel dopoguerra, erano monarchici. I “prefetti” nominati in piazza dai partigiani vennero subito sostituiti con funzionari dello Stato. Queste operazioni posero fine ogni velleità sovversiva; mentre gli accordi di Yalta lasciavano l’Italia all’influenza britannica, ma, di fatto, solo americana, e i comunisti ricevevano da Mosca il comando di adeguarsi, rispettato fino al 1989. Servizi segreti, collocazioni, passaggi da una parte all’altra… tutto vero, però quasi mai dimostrabile.

Sotto l’aspetto istituzionale, l’Italia del 1945 era ancora Regno, ma dall’anno precedente Vittorio Emanuele III aveva lasciato i poteri al figlio Umberto, con il titolo di luogotenente; sarà re dal 9 maggio 1946 alle convulse vicende dopo il 2 giugno. Lo Stato era, dall’8 settembre 1943, in condizione di armistizio con gli Angloamericani; aveva dichiarato guerra alla Germania, senza però essere minimamente considerato alleato da Washington e Londra, bensì con la strana qualifica di “cobelligerante”; e nemmeno considerato nemico, anzi non considerato proprio da parte della Germania, che aveva riconosciuto solo la Rsi.

Dall’estate 1945, restava solo il Regno. Giuridicamente, ci si trovava di fronte a un’Italia occupata dai vincitori angloamericani; che tuttavia, man mano che avanzavano, avevano lasciato spazi amministrativi ai governi Badoglio I e II, Bonomi, Parri. La storia di tale aspetto della situazione è segnata da un profondo, devastante fenomeno, raramente studiato: le Amlire, che scatenarono un’improvvisa inflazione, con l’ingresso nella vita quotidiana delle centinaia e migliaia di lire. Facile congetturare cosa possa essere accaduto ai piccoli patrimoni familiari e alla modesta però solida piccola borghesia, in particolare quella meridionale.

Altro discorso, i confini. Si vociferava di pretese francesi alla Val d’Aosta, per poi accontentarsi di Briga e Tenda. Ben più pressante la minaccia della Iugoslavia, ormai titina, che aveva occupato, con le prime stragi e foibe, la Dalmazia; e per qualche giorno Trieste, dove subentrano, restandovi fino al 1954, truppe inglesi. Delle intricate, e pochissimo chiare, vicende dell’Alto Adige e della Venezia Giulia, e dell’incapacità italiana di gestire la situazione, speriamo di poter dire nel 2027, ottantesimo del trattato di Parigi.

A che serve, nel 2025, raccontare questa storia ormai lontana? A chiarire il vichiano concetto che “natura delle cose è il loro nascimento”; e perché in quei mesi del ’45 si gettarono i semi del seguente cinquantennio, e non solo. Dal 1943, erano tornati i partiti esuli dal 1925: il Partito Popolare, già detto Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito d’Azione e altri. Erano ancora organigrammi senza iscritti e aderenti dichiarati, però sosterranno o sfiduceranno i Governi del Regno, e nel 1946 formeranno, in esclusiva, le liste della costituente. Tale situazione, poi formalizzata da milioni di voti, durerà almeno fino al 1995: mezzo secolo.

Questo per gli assetti interni. Ma nello stesso lungo lasso di tempo, almeno fino al 1991, il mondo era retto dagli accordi che, per brevità, chiamiamo di Yalta; e che lo dividevano tra egemonia statunitense e dominio sovietico: la Seconda guerra mondiale, iniziata per Danzica (???), finiva con i Russi sull’Elba e gli Americani dovunque. Il che spiega le invasioni russe di Germania Est, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia; e, per quanto meno eclatanti, i vari golpe di Grecia, Argentina, Cile, le invasioni tipo Grenada; e la dolorosa vicenda della Terra Santa… e un gran numero di misteri tuttora insoluti e che hanno direttamente coinvolto l’Italia; e che nessuno intende risolvere, tutti sperando nella divinità detta Oblio: la quale sta facendo ottimamente il suo lavoro, tranne cerimonie ufficiali pochissimo e niente genuine. Spiega, ovviamente, per intuizione, perché se tra cent’anni qualcuno trovasse dei documenti su un qualsiasi caso degli anni 1970-80, sarebbe quasi sicuramente un falso o una patacca come la Donazione di Costantino.

E allora, a che serve la storia, questa maestra di vita che non ha mai insegnato niente a nessuno? Serve a capire il 2025 partendo dal 1945. Capire, perché questo è il compito della storiografia, mentre “quod est factum non potest fieri infectum”, cioè quel che è fatto è fatto, e vale anche per quelli che, come chi scrive, preferirebbero raccontare altra soluzione. Però non fanno come certi storici francesi che parlano di Waterloo come fosse un pareggio fuori casa. Le cose del 1945 andarono come andarono; e, con buona pace di Hegel, non è affatto vero che se una cosa va in un modo, questo modo è quello giusto e persino nobile e santo. È solamente andata com’è andata; e richiamarlo alla memoria degli anziani, e insegnarlo ai giovani, può fare solo del bene alle menti, alle anime… e alla politica.