Il libro

Giulio Nascimbeni, il signore della Terza pagina. Quando la cultura “governava” i giornali

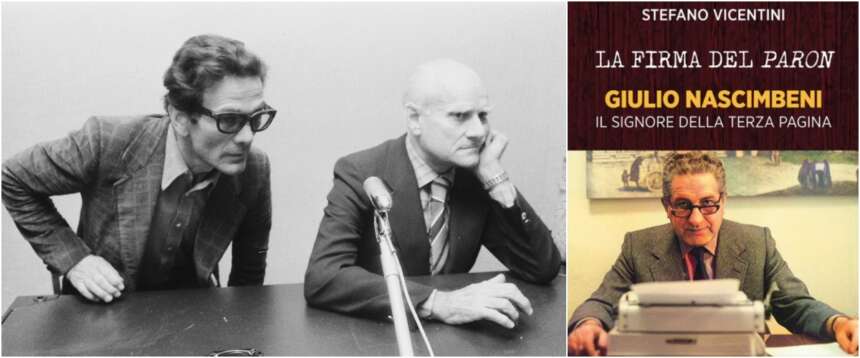

Stefano Vicentini ripercorre la storia e la biografia intellettuale di Giulio Nascimbeni, “il signore della Terza pagina”, quella del Corriere della sera, dove arrivò nel 1960. Lì dove il meglio della cultura italiana ha lasciato il segno e tante profezie

Prima che il giornalismo diventasse predominio di infuencer e opinionisti, che si contaminasse con i social, che si uniformasse allo “stile” comandato dagli algoritmi dei motori di ricerca è esistito un altro giornalismo. Un mestiere fatto di tecnica, curiosità e passione, certo, ma anche di scrittura che sapeva affascinare il lettore, che invitava alla riflessione e che animava il dibattito culturale. La terza pagina era il regno di questo modello giornalistico e Giulio Nascimbeni (1923 – 2008) era “il signore della Terza pagina”, quella del Corriere della sera, dove arrivò nel 1960. Oggi un libro ne ripercorre la biografia intellettuale (Stefano Vicentini, La firma del Paron, Giulio Nascimbeni, Ianieri edizioni) e spiega quale fosse la sua visione del giornalismo: «Ogni giorno risolvere una piccola domanda di una cosa che non si sa». Quando si comincia il mestiere si tende sempre a sopravvalutarsi. Lo fece anche Nascimbeni, che cominciò a L’Arena, il quotidiano di Verona, con un articolo sulla sagra delle ciliegie di Cazzano di Tramigna. «Io – raccontò anni dopo – credevo di dovermi lanciare nelle immagini che suscitano le ciliegie, i dolcini, i rubini… Poi, quando l’ho dato al capo servizio delle pagine della provincia, mi ha detto: “Sì ma qui non c’è scritto né a che ora si svolge, né quando comincia, né quando sarà”. Cioè ho dovuto ricominciare da capo ed eliminare le metafore di cui aveva rimpinzato questo articolo».

Un giornalismo che non tornerà. Però…

Il giornalismo incarnato da Nascimbeni è destinato a non tornare più. I quotidiani su carta sopravvivono a stento, le edicole chiudono. La terza pagina ha vissuto un inesorabile declino per poi essere soppiantata dal quotidiano settimanalizzato secondo il modello scalfariano di Repubblica (Scalfari infatti la abolì per dedicare le prime pagine all’attualità spostando la cultura nel paginone centrale). Però la terza pagina del Corriere ha fatto la storia culturale dell’Italia. Come scrive Marzio Breda nella prefazione al libro «una larga parte di letteratura italiana del Novecento è passata sul tavolo» di quello che era divento ormai il paron della terza pagina, colui che limava e titolava gli articoli di Buzzati, Calvino, Soldati, Piovene, Pasolini, Ceronetti, Arbasino, Moravia, Sciascia. Dove sta oggi la sua attualità? Nel fatto che le sue non erano “articolesse” avulse dalla realtà o interviste compiacenti. No. Stefano Vicentini sottolinea che la dote di Nascimbeni era «la trasformazione di qualsiasi cosa abbia scritto in articolo di valenza culturale, perciò i suoi scritti hanno tutti i crismi della cultura, dall’impostazione tecnica al cosiddetto colore».

Premio Strega? Un rito “chiassoso”…

E non mancano di capacità profetica, come quando raccontando di Pasolini anticipò in poche parole il tema della decadenza del mercato editoriale. «Venti giorni prima di essere assassinato, Pier Paolo Pasolini visitò la Fiera del libro di Francoforte. Quel supermarket dell’editoria mondiale lo sconvolse. Dopo un lungo giro tra migliaia e migliaia di copertine, Pasolini si rannicchiò in un angolo dello stand di Einaudi: gli occhi erano sbarrati, stanchi, delusi. Come parlando con se stesso, a voce bassa ripeté tre o quattro volte: “E’ atroce, è atroce”». Stessa dote visionaria Nascimbeni la dimostrò nel 1967 parlando del Premio Strega: «Vista sul teleschermo, la finale dello Strega è parsa soltanto un altro prodotto della nevrosi, un rito fatto di chiasso e di numeri». E pensare che quell’anno aveva vinto Anna Maria Ortese. Non era ancora il tempo degli Scurati.

Le interviste sull’anima

Poi ci sono le interviste di Nascimbeni. Anch’esse profonde ma sempre legate all’attualità. Come quella a Erich Fromm, al quale viene chiesto di commentare l’imminente referendum sul divorzio in Italia. «Quelli che parlano del matrimonio come sacro – rispose Fromm – dovrebbero pensare all’amore come sacro, e dovrebbero combattere contro le condizioni della società che trasformano l’atto di amare in un compito estremamente difficile, anziché combattere soltanto contro il divorzio».